Ya podéis leer en la web Nuestros Comics mi crónica sobre la puesta de largo del 13er Festival de Cine Alemán que se celebra desde hoy y hasta el día 4 de junio en Madrid (seguido, del 6 al 9 de junio, del 2º Encuentro con el Cine Alemán en Barcelona). La película inaugural, que se proyectará nuevamente esta noche y mañana en Madrid y los días 8 y 9 en Barcelona, ha sido "Goethe!" de Philipp Sölzl.

Mis impresiones sobre la película y lo más destacado de la posterior rueda de prensa con su productor (y co-guionista) y con su protagonista principal, pinchando aquí.

martes, mayo 31, 2011

sábado, mayo 28, 2011

Hercúleo Rubín

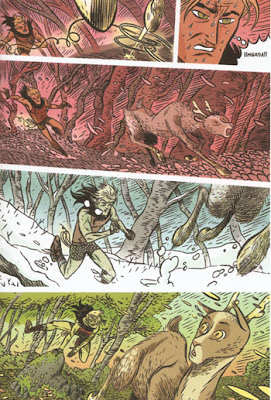

Lo cierto es que no tenía pensado comprar el primer tomo de “El héroe”, la última propuesta viñetística del ourensano David Rubín, hasta que leí las elogiosas reseñas que lo situaban como una de las lecturas imprescindibles (nacionales e internacionales) en lo que llevamos de año.

La faceta de Rubín como autor de historias cortas siempre me ha parecido algo tremendista y poco pudorosa a la hora de situarse a sí mismo como eje principal (o al menos motor inicial) de sus relatos. Supongo que es parte del proceso autoral (todo lo que lleva su firma, al fin y al cabo, se basa en sus sentimientos y percepciones), pero reconozco que este recurso me resultó algo pretencioso en “El circo del desaliento” y más incluso en su “Cuaderno de tormentas”. Visualmente, no obstante, Rubín siempre ha manifestado una intuición certera para la composición de página y una innegable fuerza en el trazo, influenciado en un principio por Mike Mignola para ir progresivamente acercándose a un equilibrado compendio entre Jeff Smith (de gruesa línea cartoon) y Paul Pope (de virtuosa narrativa, dinámica y nerviosa).

Ajeno a las limitaciones espaciales que suponen las historias cortas y la presencia de un autor partícipe del relato (apenas una página autobiográfica a modo de prólogo), “El héroe” supone el esfuerzo más ambicioso y también más redondo de Rubín hasta la fecha. Enriqueciendo el concepto del semi-dios griego Hércules y sus doce trabajos con referencias de lo más ecléctico (de los super-héroes de Jack Kirby al “Dragon Ball” de Akira Toriyama pasando por soluciones narrativas propias de los videojuegos), todo parece tener cabida en esta ultimatización (en el sentido marvelita de la palabra) del canon mitológico. "El héroe” es un tebeo de supertipos con alma, inspirado en el hecho indiscutible de que el concepto super-heroico no es más que la revisión que la sociedad actual ha hecho del panteón grecorromano (ya lo decía M. Night Shyamalan en su mejor película, “El protegido”).

Simbólicamente enfrentado contra un ejército de supermanes clónicos, el Heracles propuesto por Rubín busca su propia identidad más allá de la imagen acartonada (el cliché) que quienes lo rodean proyectan sobre él. Una reflexión interesante que, doce pruebas mediante, me ha recordado en el sentido inverso al “All-Star Superman” de Grant Morrison y Frank Quitely: mientras los escoceses pretendían (y lograron) devolver a la gran S su sentido de la maravilla original (situándolo por encima de todos sus imitadores y sucedáneos) al buscar al héroe desde de la persona, el gallego intenta distanciar a su personaje del vulgar arquetipo encontrando a la persona desde del héroe.

Pena que Rubín no posea la exuberante capacidad de Grant Morrison para llenar los intersticios del guión con las más variopintas extravagancias surgidas de su fecunda imaginación, porque el desarrollo de esta idea germinal sabe por momentos a poco, mientras que las numerosas escenas de acción sí logran derrochar diversión y desparpajo en cada página, haciendo del aspecto visual, en última instancia, la más apreciable virtud del tebeo.

Queda, por suerte, un segundo tomo por ver la luz, en el que la apuesta argumental subirá inevitablemente de nivel y se confirmará este “El héroe” como un gran tebeo patrio de acción y aventuras o como ese esforzado intento de trascendencia super-heroica que, como suele decirse, pudo haber sido y no fue.

La faceta de Rubín como autor de historias cortas siempre me ha parecido algo tremendista y poco pudorosa a la hora de situarse a sí mismo como eje principal (o al menos motor inicial) de sus relatos. Supongo que es parte del proceso autoral (todo lo que lleva su firma, al fin y al cabo, se basa en sus sentimientos y percepciones), pero reconozco que este recurso me resultó algo pretencioso en “El circo del desaliento” y más incluso en su “Cuaderno de tormentas”. Visualmente, no obstante, Rubín siempre ha manifestado una intuición certera para la composición de página y una innegable fuerza en el trazo, influenciado en un principio por Mike Mignola para ir progresivamente acercándose a un equilibrado compendio entre Jeff Smith (de gruesa línea cartoon) y Paul Pope (de virtuosa narrativa, dinámica y nerviosa).

Ajeno a las limitaciones espaciales que suponen las historias cortas y la presencia de un autor partícipe del relato (apenas una página autobiográfica a modo de prólogo), “El héroe” supone el esfuerzo más ambicioso y también más redondo de Rubín hasta la fecha. Enriqueciendo el concepto del semi-dios griego Hércules y sus doce trabajos con referencias de lo más ecléctico (de los super-héroes de Jack Kirby al “Dragon Ball” de Akira Toriyama pasando por soluciones narrativas propias de los videojuegos), todo parece tener cabida en esta ultimatización (en el sentido marvelita de la palabra) del canon mitológico. "El héroe” es un tebeo de supertipos con alma, inspirado en el hecho indiscutible de que el concepto super-heroico no es más que la revisión que la sociedad actual ha hecho del panteón grecorromano (ya lo decía M. Night Shyamalan en su mejor película, “El protegido”).

Simbólicamente enfrentado contra un ejército de supermanes clónicos, el Heracles propuesto por Rubín busca su propia identidad más allá de la imagen acartonada (el cliché) que quienes lo rodean proyectan sobre él. Una reflexión interesante que, doce pruebas mediante, me ha recordado en el sentido inverso al “All-Star Superman” de Grant Morrison y Frank Quitely: mientras los escoceses pretendían (y lograron) devolver a la gran S su sentido de la maravilla original (situándolo por encima de todos sus imitadores y sucedáneos) al buscar al héroe desde de la persona, el gallego intenta distanciar a su personaje del vulgar arquetipo encontrando a la persona desde del héroe.

Pena que Rubín no posea la exuberante capacidad de Grant Morrison para llenar los intersticios del guión con las más variopintas extravagancias surgidas de su fecunda imaginación, porque el desarrollo de esta idea germinal sabe por momentos a poco, mientras que las numerosas escenas de acción sí logran derrochar diversión y desparpajo en cada página, haciendo del aspecto visual, en última instancia, la más apreciable virtud del tebeo.

Queda, por suerte, un segundo tomo por ver la luz, en el que la apuesta argumental subirá inevitablemente de nivel y se confirmará este “El héroe” como un gran tebeo patrio de acción y aventuras o como ese esforzado intento de trascendencia super-heroica que, como suele decirse, pudo haber sido y no fue.

jueves, mayo 26, 2011

Alex Turner muerde el relámpago

"(...)

Bite the lightning and tell me how it tastes,

Kung Fu fighting on your roller skates,

Do the Macarena in the devil's lair

But just don't sit down 'cause I've moved your chair."

Pareciera que Alex Turner esté en racha. Desde que publicó el estupendo “The age of the understatement” a cuatro manos con Miles Kane (bajo el nombre artístico de The Last Shadow Puppets), sus trabajos han sido de una calidad cuanto menos notable. “Humbug”, tercer LP de la banda con la que saltó a la fama, Arctic Monkeys, era un duro catálogo de melodías oscuras con un toque stoner aportado por el productor Josh Homme (líder de Queens of the Stone Age e integrante de la superbanda Them Crooked Vultures). Luego vino el amable EP folkie “Submarine”, banda sonora de la película homónima y publicado por Turner en solitario. Y ahora, apenas un par de meses después, el cuarto larga duración de los monos árticos, “Suck it and see”, vuelve a cerrar bocas y a suponer un pequeño paso adelante en el sonido de la banda, que en esta ocasión se endulza y abraza por momentos una luminosidad ausente desde su debut, “Whatever people say I am, I'm not”. Desde el cautivador arranque con “She's thunderstorm”, la impresión que ofrece el nuevo trabajo de estudio del cuarteto de Sheffield (Inglaterra) es la de una investigación en la música pop de décadas anteriores, desde el brit tarareable de Blur en “Black Treacle” hasta el rock de principios de los 70 de Jimi Hendrix o The Doors en “Brick by brick” (curiosamente, el siguiente corte del tracklist). Con todo, estas influencias se acoplan perfectamente a la personalidad musical característica del grupo, rastreable en temas como “Library Pictures” (que remite al “Do me a favour” de “Favourite Worst Nightmare”) o el single “Don't sit down 'cause I've moved your chair”, al que pertenecen los versos que abren esta entrada. Pudiera ser que los Arctic Monkeys hayan estado más preocupados por construir un álbum sólido y de calidad uniforme que por componer un par de pepinazos aderezados con algunas melodías de relleno. Así, y pese a no contener necesariamente las canciones más inmediatas que el grupo haya compuesto, “Suck it and see” se postula, en conjunto, como su mejor trabajo hasta la fecha, susceptible de ser escuchado de principio a fin sin detectar ni un solo bajón cualitativo a lo largo de sus 40 minutos de duración. O tal vez me equivoque, porque cada vez que estos muchachos sacan nuevo disco opino de él exactamente lo mismo: que es el mejor. Sea como fuere, el futuro musical de Turner luce hoy más prometedor que nunca, merced a otro inminente lanzamiento discográfico en compañía de Dizzee Rascal, Lily Allen y el teclista y vocalista de Klaxons, James Right. Se ve que Alex es incapaz de estarse un segundo quieto...

miércoles, mayo 25, 2011

Adiós, Benito. Y gracias

Encuentro en las dedicatorias finales del primer volumen de “El héroe” de David Rubín (otro día colgaré su correspondiente entrada, pero no hoy) un párrafo que me hiela la sangre. Escribe el dibujante y guionista ourensano:

“Benito Losada, por apoyarme siempre, a mí y a muchos otros autores, por su inmenso trabajo por el cómic y la cultura. Porque era una persona excelente y necesaria a la que se la echa de menos, muchísimo.”

Derechazo a la mandíbula. Me descompongo. Busco en internet y encuentro: Benito falleció el pasado 6 de febrero.

Conocí a Benito Losada en 2006. Fue cuando conseguí mi primer reconocimiento en el mundillo del comic gallego, en forma de mención honorífica en el Concurso GZ Crea. Benito era el director de la Casa de la Cultura de Ourense, donde se exponían los originales de las obras galardonadas en el marco de las Xornadas de Banda Deseñada de la ciudad de las Burgas. También era, por descontado, uno de los principales impulsores del festival, además de responsable de la editorial Difusora de Letras, Artes e Ideas, que publicaba los tebeos ganadores y las menciones de honor en un álbum recopilatorio.

Tras conseguir el segundo premio en la siguiente edición del Concurso GZ Crea, Benito se puso en contacto conmigo para proponerme la colaboración en una serie de publicaciones, “Historias de Galiza”, que narrasen en comic episodios ficticios integrados en la realidad histórica de la Comunidad Autónoma. Carlos Rafael fue el guionista de los tres tomos que llegaron a publicarse, dibujados por Idoia de Luxán Vázquez, Juan Luis Pérez, Carlos Alfonzo Fernández, Jaime Eizaguirre Santillán y un servidor. La serie, subvencionada por el gobierno autonómico, se canceló en ese tercer volumen (pese a estar proyectados dos más) porque como me explicó Benito en su momento: “co cambio de goberno xa se sabe: se o Bloque dicía banda deseñada, o PP dirá ganchillo”.

En el poco trato que llegamos a tener (sobre todo por vía telefónica), Benito fue siempre sorprendentemente amable y comprensivo conmigo. Incluso cuando yo le daba largas porque me había pasado de la fecha de entrega y aún me quedaban páginas por colorear. Durante el proceso creativo de “Historias de Galiza” me apoyó al 100%, me lo puso facilísimo en todo momento y siempre escuchó atentamente mis sugerencias. No puedo decir que lo conociese más allá de esa breve colaboración profesional, pero la impresión que siempre tuve de él era que se trataba de un hombre bueno y afable que amaba el arte y la cultura.

Lamento haberme enterado tan tarde de su muerte. Vivir en Madrid me ha desconectado un poco del ambiente cultural de mi Galicia natal, cosa que me apena. Sirva esta entrada, aunque tardía, para manifestar mi agradecimiento a la persona que me ofreció mi primer trabajo como dibujante de tebeos. Gracias a él, a día de hoy puedo decir que ya he cumplido uno de los sueños que siempre me han acompañado desde niño: publicar un comic firmado por mí.

Descansa en paz, Benito. Y gracias.

“Benito Losada, por apoyarme siempre, a mí y a muchos otros autores, por su inmenso trabajo por el cómic y la cultura. Porque era una persona excelente y necesaria a la que se la echa de menos, muchísimo.”

Derechazo a la mandíbula. Me descompongo. Busco en internet y encuentro: Benito falleció el pasado 6 de febrero.

Conocí a Benito Losada en 2006. Fue cuando conseguí mi primer reconocimiento en el mundillo del comic gallego, en forma de mención honorífica en el Concurso GZ Crea. Benito era el director de la Casa de la Cultura de Ourense, donde se exponían los originales de las obras galardonadas en el marco de las Xornadas de Banda Deseñada de la ciudad de las Burgas. También era, por descontado, uno de los principales impulsores del festival, además de responsable de la editorial Difusora de Letras, Artes e Ideas, que publicaba los tebeos ganadores y las menciones de honor en un álbum recopilatorio.

Tras conseguir el segundo premio en la siguiente edición del Concurso GZ Crea, Benito se puso en contacto conmigo para proponerme la colaboración en una serie de publicaciones, “Historias de Galiza”, que narrasen en comic episodios ficticios integrados en la realidad histórica de la Comunidad Autónoma. Carlos Rafael fue el guionista de los tres tomos que llegaron a publicarse, dibujados por Idoia de Luxán Vázquez, Juan Luis Pérez, Carlos Alfonzo Fernández, Jaime Eizaguirre Santillán y un servidor. La serie, subvencionada por el gobierno autonómico, se canceló en ese tercer volumen (pese a estar proyectados dos más) porque como me explicó Benito en su momento: “co cambio de goberno xa se sabe: se o Bloque dicía banda deseñada, o PP dirá ganchillo”.

Benito, segundo por la izquierda, durante la presentación del primer tomo de "Historias de Galiza"

En el poco trato que llegamos a tener (sobre todo por vía telefónica), Benito fue siempre sorprendentemente amable y comprensivo conmigo. Incluso cuando yo le daba largas porque me había pasado de la fecha de entrega y aún me quedaban páginas por colorear. Durante el proceso creativo de “Historias de Galiza” me apoyó al 100%, me lo puso facilísimo en todo momento y siempre escuchó atentamente mis sugerencias. No puedo decir que lo conociese más allá de esa breve colaboración profesional, pero la impresión que siempre tuve de él era que se trataba de un hombre bueno y afable que amaba el arte y la cultura.

Lamento haberme enterado tan tarde de su muerte. Vivir en Madrid me ha desconectado un poco del ambiente cultural de mi Galicia natal, cosa que me apena. Sirva esta entrada, aunque tardía, para manifestar mi agradecimiento a la persona que me ofreció mi primer trabajo como dibujante de tebeos. Gracias a él, a día de hoy puedo decir que ya he cumplido uno de los sueños que siempre me han acompañado desde niño: publicar un comic firmado por mí.

Descansa en paz, Benito. Y gracias.

lunes, mayo 23, 2011

Colaboración en Nuestros Comics. Preestrenos: "El castor"

A partir de ya mismo, servidor se convierte en colaborador del portal sobre comics, cine y demás frikadas ociopáticas Nuestros Comics, y lo hace en calidad de juntaletras sobre cine, cubriendo los preestrenos de films de próxima aparición en cartelera. En lo sucesivo os encontraréis en El Abismo con entradas como ésta que nos ocupa, bajo el epígrafe “preestrenos”, enlazando a las reseñas que vaya publicando en Nuestros Comics.

También podéis observar un nuevo botoncito, en la barra de la derecha del blog, que os llevará directamente a mis aportaciones a dicha web.

Mi puesta de largo tiene lugar con una crítica de “El castor”, la última película de Jodie Foster como directora, interpretada por la propia ex-Clarice Starling y por Mel “yo-no-soy-racista-pero” Gibson. “El castor” fue presentada oficialmente en el pasado festival de Cannes y se estrena en España el día 27 de mayo.

Podéis leer mis impresiones aquí.

También podéis observar un nuevo botoncito, en la barra de la derecha del blog, que os llevará directamente a mis aportaciones a dicha web.

Mi puesta de largo tiene lugar con una crítica de “El castor”, la última película de Jodie Foster como directora, interpretada por la propia ex-Clarice Starling y por Mel “yo-no-soy-racista-pero” Gibson. “El castor” fue presentada oficialmente en el pasado festival de Cannes y se estrena en España el día 27 de mayo.

Podéis leer mis impresiones aquí.

domingo, mayo 22, 2011

Una oscura ceguera del alma

Hiato (tal vez mal escogido) entre los volúmenes tercero y cuarto de “Canción de hielo y fuego”, la última novela de Alessandro Baricco, “Emaús”, de densa escritura, abstracta y metafórica, cercana por momentos a la prosa poética, me ha impactado con su relectura de las Sagradas Escrituras bíblicas aplicada a la turbulenta transformación de cuatro adolescentes profundamente religiosos en hombres que redescubren forzosamente la naturaleza del mundo al sobreponerse a la pérdida de la (falsa) seguridad del núcleo familiar; al despertar a una sexualidad imprevista por la doctrina moral que hasta entonces ha regido sus vidas; al saberse falibles, tentables y corruptibles; al derribar tabúes que creían unidimensionales, no interpretables, sencillamente objetivos; al enfrentar la hipocresía de iglesia y patriarcado con una suerte de libertinaje peligroso pero sincero (auténtico, en palabras de Bobby, uno de los protagonistas) que está intrínsecamente vinculado a las compulsiones de la pasión (y de la Pasión) que late bajo las fórmulas inamovibles de una "bienpensancia" católica que no esconde sino la soberbia de creerse mejores, heroicos incluso, ante las hordas de ateos y agnósticos de clase alta, perdidos todos ellos, que rehuyen el sentimiento de culpa como motor último de una vida de frustraciones ocultas bajo sonrisas proyectadas de puertas afuera; al comprender en última instancia, como los dos hombres que caminan junto a un tercero rumbo a la ciudad de Emaús tras escuchar que el sepulcro de Cristo ya no albergaba el cuerpo del crucificado y que no descubren hasta que es demasiado tarde que aquel tercero es precisamente el Mesías resucitado, que una forma indefinible de santidad, ahora desaparecida, llevaba presente en sus vidas desde tiempo atrás, negada por una fe que en lugar de abrir sus ojos a la verdad los cerraba en una oscura ceguera del alma.

viernes, mayo 20, 2011

Actualidad

Lo habréis leído, visto y oído en muchos periódicos, radios, cadenas de tv, portales de internet y, sobre todo, en la calle. Cosas como ésta, ésta o esta otra. Y también otras como ésta y ésta. No seré yo quien os diga qué debéis hacer y pensar. Pero sí me parece inevitable (y muy recomendable) analizar esta información (y toda la que podáis leer al respecto en los diversos medios) y formarse una opinión propia. Y actuar en consecuencia.

París era una fiesta

Salvo muy contadas excepciones, reseñar una nueva película de Woody Allen se convierte en un tedioso cúmulo de lugares comunes: un protagonista neurótico y algo patético, música jazz, referencias cultas inalcanzables para el norteamericano medio (de ahí el escaso aprecio que sus propios conciudadanos sienten por el director de “Manhattan” y “Annie Hall”) y el consabido “Woody ya no está en su mejor momento”. Por consiguiente, y con la venia de mis (escasos) lectores, seré breve al abordar su último film, “Midnight in Paris”.

Owen Wilson interpreta a Gil, un guionista de Hollywood que trabaja en su primera novela y que ha acudido a París en viaje de placer junto a su prometida (Rachel McAdams) y los padres de ésta. Una noche, aburrido de los pedantes amigos de su novia y harto del desprecio de sus futuros suegros, Gil acaba paseando solo por la ciudad y descubriendo una suerte de vórtice temporal que lo transportará al París de los años 20, momento y lugar por los que el personaje siempre se ha sentido fascinado. Conocerá entonces (en persona, al natural) a las celebridades del burbujeante ambiente cultural de aquel capítulo histórico: los Hemingway, Fitzerald, Picasso, Dalí o Gertrude Stein que tanta admiración le despiertan.

Con estos mimbres, Allen escribe un libreto que, más allá de respetar canónicamente los tantas veces transitados resortes de la comedia de enredo, supone una reflexión algo obvia pero no por ello menos válida sobre la búsqueda de la felicidad, la honestidad para con uno mismo y la nostalgia por un tiempo no vivido pero idealizado, una suerte de saudade (hermosa palabra portuguesa de difícil traducción) ligada a la insatisfacción inherente a toda vida humana. Todo ello rodado en un escenario tan mágico, romántico y evocador como ha sido, es y será (esperemos que por mucho tiempo) París.

Y es que, aunque pudiera parecer que Gil es el protagonista de esta historia, en el fondo “Midnight in Paris” no es otra cosa que un canto de amor a la ciudad del Sena, que acaba alzándose como el más importante personaje de la narración.

Súmese ahora a todo ello lo comentado en el primer párrafo (protagonista neurótico y algo patético, música jazz y multitud de referencias cultas); la presencia de una de mis debilidades cinéfilo-platónicas, la deliciosa Marion Cotillard (a cuyo lado el insulso cameo de Carla Bruni no pasa de anecdóta irrelevante), y el clásico humor marxista (de los hermanos ídem, no de Karl) que Allen lleva tantos años cultivando con fortuna (especialmente memorable resulta en esta ocasión la escena de los surrealistas) y obtendremos como resultado una película divertida, bonita y amable, de cuya proyección un servidor salió con una sonrisa de satisfacción pintada en el rostro y con unas ganas enormes de volver a pisar la capital francesa.

Si Woody ya no está en su mejor momento, “Midnight in Paris” es sin duda una de sus mejores peores películas.

Owen Wilson interpreta a Gil, un guionista de Hollywood que trabaja en su primera novela y que ha acudido a París en viaje de placer junto a su prometida (Rachel McAdams) y los padres de ésta. Una noche, aburrido de los pedantes amigos de su novia y harto del desprecio de sus futuros suegros, Gil acaba paseando solo por la ciudad y descubriendo una suerte de vórtice temporal que lo transportará al París de los años 20, momento y lugar por los que el personaje siempre se ha sentido fascinado. Conocerá entonces (en persona, al natural) a las celebridades del burbujeante ambiente cultural de aquel capítulo histórico: los Hemingway, Fitzerald, Picasso, Dalí o Gertrude Stein que tanta admiración le despiertan.

Con estos mimbres, Allen escribe un libreto que, más allá de respetar canónicamente los tantas veces transitados resortes de la comedia de enredo, supone una reflexión algo obvia pero no por ello menos válida sobre la búsqueda de la felicidad, la honestidad para con uno mismo y la nostalgia por un tiempo no vivido pero idealizado, una suerte de saudade (hermosa palabra portuguesa de difícil traducción) ligada a la insatisfacción inherente a toda vida humana. Todo ello rodado en un escenario tan mágico, romántico y evocador como ha sido, es y será (esperemos que por mucho tiempo) París.

Y es que, aunque pudiera parecer que Gil es el protagonista de esta historia, en el fondo “Midnight in Paris” no es otra cosa que un canto de amor a la ciudad del Sena, que acaba alzándose como el más importante personaje de la narración.

Súmese ahora a todo ello lo comentado en el primer párrafo (protagonista neurótico y algo patético, música jazz y multitud de referencias cultas); la presencia de una de mis debilidades cinéfilo-platónicas, la deliciosa Marion Cotillard (a cuyo lado el insulso cameo de Carla Bruni no pasa de anecdóta irrelevante), y el clásico humor marxista (de los hermanos ídem, no de Karl) que Allen lleva tantos años cultivando con fortuna (especialmente memorable resulta en esta ocasión la escena de los surrealistas) y obtendremos como resultado una película divertida, bonita y amable, de cuya proyección un servidor salió con una sonrisa de satisfacción pintada en el rostro y con unas ganas enormes de volver a pisar la capital francesa.

Si Woody ya no está en su mejor momento, “Midnight in Paris” es sin duda una de sus mejores peores películas.

jueves, mayo 19, 2011

Sol, árboles, luna y mar

“(...)

The sun, the trees, the moon, the sea

The clouds above hang over me

(…)”

Una jovencísima Lourdes Hernández dio el campanazo en 2008 bajo el alias artístico de Russian Red con un primer disco, “I love your glasses”, que actuaba de continente para un par (o tres) de canciones tan tarareables como melancólicamente ensoñadoras. Le llovieron críticas entusiastas, se convirtió en la nueva musa del folk patrio y luego cayó en desgracia para el sector hipster por ser demasiado guapa para parecer una cantautora honesta, por cantar en un inglés algo macarrónico que sólo se entiende con las letras a mano, por ceder sus melodías para acompañar mensajes publicitarios y por salirse del endogámico reducto de lo indie. Por triunfar, en una palabra, que es una cosa muy mal vista en nuestro país.

Russian Red vuelve ahora con “Fuerteventura”, peligroso segundo disco (los segundos discos siempre son peligrosos) que resuelve la papeleta con una primera mitad luminosa, divertida, elegante y terriblemente naïf en su parte lírica, personificada en dos singles (el primero ya lo es, el segundo sin duda lo será) como “I hate you but I love you” y “The sun, the trees” (al que pertenecen los versos que abren esta entrada) a los que resulta complicado poner algún pero.

Los cortes que conforman la segunda mitad del álbum, sin embargo, se revelan demasiado homogéneos (entre sí y respecto al disco de debut), reduciendo el entusiasmo despertado en los primeros compases del LP. Pese a todo, la mejoría en las labores de producción es tan obvia y el intento de no repetir a pies juntillas las fórmulas del éxito precedente tan apreciable, que uno le perdona a la aniñada Lourdes este desequilibrio que, esperemos, se solvente en próximos esfuerzos.

Y si no, qué remedio, nos conformaremos alegremente con un “grandes éxitos” que, a tres o cuatro grandes canciones por cada nuevo disco de estudio, se promete una auténtica delicia.

The sun, the trees, the moon, the sea

The clouds above hang over me

(…)”

Una jovencísima Lourdes Hernández dio el campanazo en 2008 bajo el alias artístico de Russian Red con un primer disco, “I love your glasses”, que actuaba de continente para un par (o tres) de canciones tan tarareables como melancólicamente ensoñadoras. Le llovieron críticas entusiastas, se convirtió en la nueva musa del folk patrio y luego cayó en desgracia para el sector hipster por ser demasiado guapa para parecer una cantautora honesta, por cantar en un inglés algo macarrónico que sólo se entiende con las letras a mano, por ceder sus melodías para acompañar mensajes publicitarios y por salirse del endogámico reducto de lo indie. Por triunfar, en una palabra, que es una cosa muy mal vista en nuestro país.

Russian Red vuelve ahora con “Fuerteventura”, peligroso segundo disco (los segundos discos siempre son peligrosos) que resuelve la papeleta con una primera mitad luminosa, divertida, elegante y terriblemente naïf en su parte lírica, personificada en dos singles (el primero ya lo es, el segundo sin duda lo será) como “I hate you but I love you” y “The sun, the trees” (al que pertenecen los versos que abren esta entrada) a los que resulta complicado poner algún pero.

Los cortes que conforman la segunda mitad del álbum, sin embargo, se revelan demasiado homogéneos (entre sí y respecto al disco de debut), reduciendo el entusiasmo despertado en los primeros compases del LP. Pese a todo, la mejoría en las labores de producción es tan obvia y el intento de no repetir a pies juntillas las fórmulas del éxito precedente tan apreciable, que uno le perdona a la aniñada Lourdes este desequilibrio que, esperemos, se solvente en próximos esfuerzos.

Y si no, qué remedio, nos conformaremos alegremente con un “grandes éxitos” que, a tres o cuatro grandes canciones por cada nuevo disco de estudio, se promete una auténtica delicia.

miércoles, mayo 18, 2011

Smells like (british) teen spirit

Qué envidia me dan los británicos.

Antes de que Pérez-Reverte aparezca en mi casa con un trabuco cargado acusándome de anti-español, echemos un vistazo a los datos objetivos: España tiene, aproximadamente, 46 millones de habitantes. Reino Unido, unos 62. No es una diferencia tan abultada como la que separa nuestro país de gigantes demográficos como Estados Unidos, China o Rusia. España es una monarquía, lo cual nos diferencia de otros estados como Francia, Alemania o Islandia, donde gozan de ¿saludables? sistemas republicanos. Reino Unido, como su nombre indica, también es una monarquía (con sus bodas reales, sus títulos nobiliarios y sus pifostios en la prensa rosa). Tanto España como Reino Unido fueron grandes potencias coloniales (para los que tengan olvidada la Historia, convendría recordar que allá por el siglo XVI se decía que en el imperio español no se ponía jamás el sol) y ambas sufrieron de lo lindo en la década de 1940 (España saliendo de su guerra civil e Inglaterra siendo diana de los V-2 alemanes). A estas alturas, siendo ambos países miembros de la misma Unión Europea, uno creería que las diferencias culturales no serían tan abismales, ¿no?

Entonces, ¿por qué allí Adele es nº1 durante 11 semanas consecutivas en la lista de los discos más vendidos y aquí nos encontramos en la misma posición a Sergio Dalma o Maná? ¿Por qué los biopics de sus monarcas son tan elegantes como “El discurso del Rey” mientras los de los nuestros resultan tan casposamente telefílmicos como “Felipe y Letizia”? ¿Por qué ellos tienen “Full Monty” y nosotros “Se buscan fulmontis”? Pero, sobre todo, ¿por qué nuestra ficción fantástica televisiva apesta tanto (“El barco”, “Ángel o demonio”) mientras ellos pueden pasárselo teta viendo “Misfits”?

“Misfits”. Exacto. Ahí quería yo llegar.

“Misfits” es una comedia fantástica adolescente de la cadena británica E4 que lleva emitidas dos temporadas de 6 y 7 episodios respectivamente; se ve que a los pérfidos albinos (uh, espera, creo que no se dice así) les gustan las series con temporadas cortas. Su argumento presenta a cinco jóbenes delincuentes de bajo estrato social obligados a hacer trabajos comunitarios como pena por sus fechorías. Mientras realizan sus tareas correccionales, una extraña tormenta electromagnética descarga un rayo sobre ellos otorgándoles super-poderes: Curtis, atleta de aspiraciones olímpicas envuelto en un asunto de drogas, descubre que puede viajar en el tiempo para corregir errores pasad- cinco jóvenes delincuentes de bajo estrato social obligados a hacer trabajos comunitarios como pena por sus fechorías. Mientras realizan sus tareas correctivas, una extraña tormenta electromagnética descarga un rayo sobre ellos otorgándoles super-poderes: Curtis, atleta de aspiraciones olímpicas envuelto en un asunto de drogas, descubre que puede viajar en el tiempo para corregir errores pasados; Simon, el emo antisocial con serios problemas de autoestima, se vuelve invisible cuando su ego alcanza su punto más bajo; Alisha, la calienta-braguetas oficial del quintento, genera un irresistible apetito sexual en todo aquél que toque su piel (como una versión Private de la Pícara de “X-Men”); Kelly, la poligonera con el acento más grotesco jamás oído al norte del Canal de la Mancha, adquiere la (el) habilidad (Abismo) de (es) escuchar (mi) los (blog) pensamientos (favorito) ajenos; y Nathan, el bocazas escatológico y salidorro, a caballo entre Tyler Durden y Jack Sparrow, es capaz de... bien pensado, cuanto menos se diga sobre Nathan al respecto, mejor.

A poco que uno se detenga un momento a pensarlo, descubrirá que la propuesta argumental de “Misfits” está tan sobada que casi da vergüenza ajena. ¿Jóvenes con super-poderes? ¡demonios, cómo no se nos habrá ocurrido antes! Tanto es así, que no es descabellado pensar que “Misfits” pueda ser un “Heroes” a la inglesa... hasta que uno termina de ver el primer episodio. “Misfits” es a “Heroes” lo que “The Authority” es a la “Liga de la Justicia” (y por si alguien lo había olvidado: sí, Warren Ellis y Mark Millar también son británicos). Porque los protagonistas de “Misfits” son unos bastardos que sólo piensan en drogarse y ganar dinero sin dar palo al agua, en meterse en las bragas o calzoncillos del ser humano más próximo y en vivir de juerga en juerga hasta el día en que la palmen de una sobredosis o un embarazo no deseado los obligue a replantearse su modo de vida. Ya puede Stan Lee irse olvidando de su “gran responsabilidad”: el único poder que haría realmente feliz a Nathan Young sería el que le permitiese chupársela a sí mismo sin partirse la espalda en dos. Como diría el Santo Cobain, “Misfits” huele a espíritu joven.

Es por ello que el espectador, a posteriori, acaba perdonándole a la serie su enorme catálogo de limitaciones: presupuestos ajustadísimos (aunque muy bien aprovechados), secundarios más planos que el vientre de Brad Pitt, absoluta falta de rigor en términos de ciencia-ficción y continuidad argumental (¿es que nadie sabe manejar correctamente, maldita sea, las reglas del viaje temporal?)... Al final, con lo que uno se queda es con las absurdamente divertidas escenas de sexo, con la violencia sin tapujos que en cada episodio engorda la lista de bajas mortales y con las desmadradas réplicas de Nathan, súmmum de la incorrección política. “Misfits” es, ante todo, una serie divertidísima que jamás se toma en serio a sí misma. Y que cuenta, como guinda del pastel, con una banda sonora para enmarcar, que recurre con idéntica naturalidad tanto a lo más in de la electrónica actual como a clásicos (más o menos) perdidos de décadas anteriores, sin olvidarse de esos nombres recurrentes que todo aficionado a la escena musical anglófona debe conocer.

Si la serie funciona (y lo cierto es que funciona) es precisamente por su falta de ambición y por su inmediatez. Todo en “Misfits” se resuelve en las distancias cortas: las tramas no se dilatan en el tiempo más allá de 3 ó 4 episodios, así que uno nunca se encontrará con esos molestos capítulos de relleno que me hicieron bajarme del tren de “Fringe” en su segunda temporada; las dinámicas entre personajes se resuelven antes de volverse cansinas y los secundarios cumplen funciones muy específicas y no marean innecesariamente con sus idas y venidas (algunos, de hecho, ni siquiera logran sobrevivir a su primera ida), con lo que todo acaba reducido a los 5 protagonistas principales, único motor y alma de la serie. Tanto es así que incluso el tema musical del opening resulta repetitivo si se escucha al completo, pero funciona a las mil maravillas durante esos segundos en que acompaña a los créditos. Distancias cortas, ya digo. Y pocas complicaciones.

¿Bottom line?

“Misfits” es como el buen sexo oral: unos minutos de diversión desenfrenada que no te traerán de cabeza los próximos nueve meses. Los bebés, a poder ser, que me los haga la HBO.

Antes de que Pérez-Reverte aparezca en mi casa con un trabuco cargado acusándome de anti-español, echemos un vistazo a los datos objetivos: España tiene, aproximadamente, 46 millones de habitantes. Reino Unido, unos 62. No es una diferencia tan abultada como la que separa nuestro país de gigantes demográficos como Estados Unidos, China o Rusia. España es una monarquía, lo cual nos diferencia de otros estados como Francia, Alemania o Islandia, donde gozan de ¿saludables? sistemas republicanos. Reino Unido, como su nombre indica, también es una monarquía (con sus bodas reales, sus títulos nobiliarios y sus pifostios en la prensa rosa). Tanto España como Reino Unido fueron grandes potencias coloniales (para los que tengan olvidada la Historia, convendría recordar que allá por el siglo XVI se decía que en el imperio español no se ponía jamás el sol) y ambas sufrieron de lo lindo en la década de 1940 (España saliendo de su guerra civil e Inglaterra siendo diana de los V-2 alemanes). A estas alturas, siendo ambos países miembros de la misma Unión Europea, uno creería que las diferencias culturales no serían tan abismales, ¿no?

Entonces, ¿por qué allí Adele es nº1 durante 11 semanas consecutivas en la lista de los discos más vendidos y aquí nos encontramos en la misma posición a Sergio Dalma o Maná? ¿Por qué los biopics de sus monarcas son tan elegantes como “El discurso del Rey” mientras los de los nuestros resultan tan casposamente telefílmicos como “Felipe y Letizia”? ¿Por qué ellos tienen “Full Monty” y nosotros “Se buscan fulmontis”? Pero, sobre todo, ¿por qué nuestra ficción fantástica televisiva apesta tanto (“El barco”, “Ángel o demonio”) mientras ellos pueden pasárselo teta viendo “Misfits”?

“Misfits”. Exacto. Ahí quería yo llegar.

“Misfits” es una comedia fantástica adolescente de la cadena británica E4 que lleva emitidas dos temporadas de 6 y 7 episodios respectivamente; se ve que a los pérfidos albinos (uh, espera, creo que no se dice así) les gustan las series con temporadas cortas. Su argumento presenta a cinco jóbenes delincuentes de bajo estrato social obligados a hacer trabajos comunitarios como pena por sus fechorías. Mientras realizan sus tareas correccionales, una extraña tormenta electromagnética descarga un rayo sobre ellos otorgándoles super-poderes: Curtis, atleta de aspiraciones olímpicas envuelto en un asunto de drogas, descubre que puede viajar en el tiempo para corregir errores pasad- cinco jóvenes delincuentes de bajo estrato social obligados a hacer trabajos comunitarios como pena por sus fechorías. Mientras realizan sus tareas correctivas, una extraña tormenta electromagnética descarga un rayo sobre ellos otorgándoles super-poderes: Curtis, atleta de aspiraciones olímpicas envuelto en un asunto de drogas, descubre que puede viajar en el tiempo para corregir errores pasados; Simon, el emo antisocial con serios problemas de autoestima, se vuelve invisible cuando su ego alcanza su punto más bajo; Alisha, la calienta-braguetas oficial del quintento, genera un irresistible apetito sexual en todo aquél que toque su piel (como una versión Private de la Pícara de “X-Men”); Kelly, la poligonera con el acento más grotesco jamás oído al norte del Canal de la Mancha, adquiere la (el) habilidad (Abismo) de (es) escuchar (mi) los (blog) pensamientos (favorito) ajenos; y Nathan, el bocazas escatológico y salidorro, a caballo entre Tyler Durden y Jack Sparrow, es capaz de... bien pensado, cuanto menos se diga sobre Nathan al respecto, mejor.

A poco que uno se detenga un momento a pensarlo, descubrirá que la propuesta argumental de “Misfits” está tan sobada que casi da vergüenza ajena. ¿Jóvenes con super-poderes? ¡demonios, cómo no se nos habrá ocurrido antes! Tanto es así, que no es descabellado pensar que “Misfits” pueda ser un “Heroes” a la inglesa... hasta que uno termina de ver el primer episodio. “Misfits” es a “Heroes” lo que “The Authority” es a la “Liga de la Justicia” (y por si alguien lo había olvidado: sí, Warren Ellis y Mark Millar también son británicos). Porque los protagonistas de “Misfits” son unos bastardos que sólo piensan en drogarse y ganar dinero sin dar palo al agua, en meterse en las bragas o calzoncillos del ser humano más próximo y en vivir de juerga en juerga hasta el día en que la palmen de una sobredosis o un embarazo no deseado los obligue a replantearse su modo de vida. Ya puede Stan Lee irse olvidando de su “gran responsabilidad”: el único poder que haría realmente feliz a Nathan Young sería el que le permitiese chupársela a sí mismo sin partirse la espalda en dos. Como diría el Santo Cobain, “Misfits” huele a espíritu joven.

Es por ello que el espectador, a posteriori, acaba perdonándole a la serie su enorme catálogo de limitaciones: presupuestos ajustadísimos (aunque muy bien aprovechados), secundarios más planos que el vientre de Brad Pitt, absoluta falta de rigor en términos de ciencia-ficción y continuidad argumental (¿es que nadie sabe manejar correctamente, maldita sea, las reglas del viaje temporal?)... Al final, con lo que uno se queda es con las absurdamente divertidas escenas de sexo, con la violencia sin tapujos que en cada episodio engorda la lista de bajas mortales y con las desmadradas réplicas de Nathan, súmmum de la incorrección política. “Misfits” es, ante todo, una serie divertidísima que jamás se toma en serio a sí misma. Y que cuenta, como guinda del pastel, con una banda sonora para enmarcar, que recurre con idéntica naturalidad tanto a lo más in de la electrónica actual como a clásicos (más o menos) perdidos de décadas anteriores, sin olvidarse de esos nombres recurrentes que todo aficionado a la escena musical anglófona debe conocer.

Si la serie funciona (y lo cierto es que funciona) es precisamente por su falta de ambición y por su inmediatez. Todo en “Misfits” se resuelve en las distancias cortas: las tramas no se dilatan en el tiempo más allá de 3 ó 4 episodios, así que uno nunca se encontrará con esos molestos capítulos de relleno que me hicieron bajarme del tren de “Fringe” en su segunda temporada; las dinámicas entre personajes se resuelven antes de volverse cansinas y los secundarios cumplen funciones muy específicas y no marean innecesariamente con sus idas y venidas (algunos, de hecho, ni siquiera logran sobrevivir a su primera ida), con lo que todo acaba reducido a los 5 protagonistas principales, único motor y alma de la serie. Tanto es así que incluso el tema musical del opening resulta repetitivo si se escucha al completo, pero funciona a las mil maravillas durante esos segundos en que acompaña a los créditos. Distancias cortas, ya digo. Y pocas complicaciones.

¿Bottom line?

“Misfits” es como el buen sexo oral: unos minutos de diversión desenfrenada que no te traerán de cabeza los próximos nueve meses. Los bebés, a poder ser, que me los haga la HBO.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)